睡眠薬は認知症を悪化させるってホント?睡眠と睡眠薬、認知症の関係について

睡眠薬を服用することで認知症が悪化するのではないかと心配していませんか?

睡眠薬を服用することで認知症が悪化するのではないかと心配していませんか?

この記事では、睡眠薬の使用と認知症の因果関係について医学的な根拠に基づいて解説します。

どのような睡眠薬が認知症のリスクとなるのか、逆に認知症の予防効果が期待される睡眠薬があるのかについても詳しく説明します。

さらに、睡眠の不足を避け、十分な睡眠をとることがアルツハイマー型認知症の予防につながることについても解説します。不安を解消して睡眠を取るための参考にしてください。

目次 [表示]

睡眠薬が認知症を悪化させるのはホント?

睡眠薬が認知症を悪化させるという話を耳にしたことがあるかもしれません。

しかし、これは一概には言えない問題です。

ここでは、睡眠薬と認知症の関係について解説します。

睡眠薬の種類によっては認知症のリスクを高める可能性はあるが、明瞭な因果関係は証明されていない

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、古くから不眠障害の治療に用いられてきた睡眠薬です。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、古くから不眠障害の治療に用いられてきた睡眠薬です。

この薬は、脳内の神経伝達物質であるGABA(ガンマアミノ酪酸)受容体に作用し睡眠を促します。

しかし、長期間にわたり複数種類のベンゾジアゼピン系睡眠薬を常用すると、認知症のリスクが高まる可能性があることがいくつかの研究で報告されています。

ただし、これらの研究結果は認知症の発症に及ぼすベンゾジアゼピン系睡眠薬の影響を証明したものではありません。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬の使用により認知症リスクが増加しないという研究報告や、逆に認知症のリスクが低減したという研究報告があることがその理由として挙げられます。

加えて、ベンゾジアゼピン系睡眠薬の使用が認知症のリスクを高めるという研究報告のなかには睡眠薬以外の認知症の原因、例えば脳血管疾患や脳神経疾患などが原因で発症した認知症が除外されていないケースが多く、ベンゾジアゼピン系睡眠薬と認知症の関連を明確に指摘しているとは言い難いことも挙げられます。

一方で不眠症を放置すると認知症のリスクが高まることも報告されています。

不眠症状がある場合には、適切に睡眠薬を使用して睡眠をしっかりとることで毎日の心身の健康を維持するメリットと、睡眠薬の使用に伴うデメリットのバランスを見極めることが大切です。

また、睡眠薬を使用する際には医師の指導のもとで症状に合った適切な睡眠薬を選ぶこと、用量を守って安全に使用すること、睡眠薬以外のアプローチについても検討することが大切です。

睡眠薬の種類によっては認知症の予防の効果が期待できる

オレキシン受容体拮抗薬という比較的新しいタイプの睡眠薬は認知症の予防効果が期待されている薬です。オレキシン受容体拮抗薬は脳内のオレキシン受容体と結合します。オレキシンには覚醒を維持する働きがありますが、オレキシン受容体拮抗薬がオレキシンが受容体に結合するのを邪魔をした結果、オレキシンが作用できず覚醒が抑えられ睡眠を促します。

オレキシン受容体拮抗薬の主な特徴は下記3点です。

- 依存性がないこと

- 筋肉を弛緩させる作用がないとされていること

- 認知症のリスクを低減させる可能性が期待されていること

認知症の中でも特に有名なアルツハイマー型認知症の発症機序として、脳内へのアミロイドβの沈着が引き金となり、リン酸化したタウ蛋白が凝集し神経原繊維が変性した結果、神経細胞が死に至るという「アミロイドカスケード仮説」が指示されています。

近年の研究においてオレキシン受容体拮抗薬のひとつであるスボレキサントが脳内のアミロイドβという物質の蓄積を減少させる効果を持つことが複数報告されており、認知症の予防効果が期待されています。

睡眠薬の使用による認知症リスクを心配する不眠症の患者さまにとって、スボレキサントは安心な治療薬の選択肢のひとつとなっています。

睡眠不足とアルツハイマー型認知症の関係について

睡眠の不足には、量的な睡眠時間(臥床時間)の不足と、不眠症などの睡眠障害による質的な睡眠の不足の二つがあります。量と質、いずれの睡眠不足も認知症と関連します。

ここでは、睡眠不足とアルツハイマー型認知症の関係について解説します。

睡眠の不足は認知症を招く

覚醒中に脳髄液内に生じた老廃物は、睡眠中に脳髄液から排出されます。しかしながら睡眠が不足すると脳髄液の老廃物の排出が追いつかなくなり、脳内に老廃物が蓄積され始めます。

こういった老廃物の一種であるβアミロイドはアルツハイマー型認知症の原因となります。実はβアミロイドは認知症の症状を生じる20~30年前、つまり40歳頃から脳内に蓄積され始めていることが分かっています。

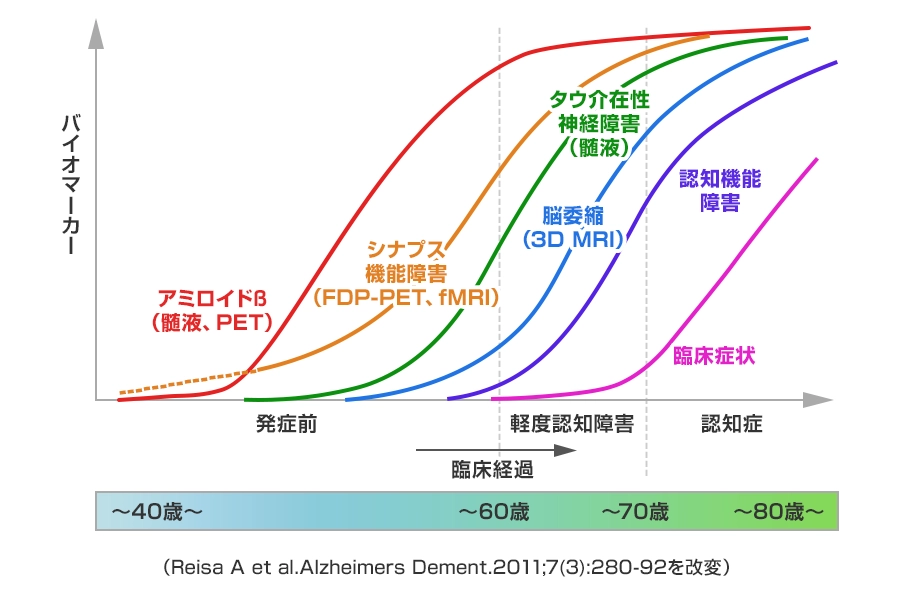

こちらの図は前述のアルツハイマー型認知症の発症機序「アミロイドカスケード仮説」を年齢変化を横軸として解説した図です。

40歳頃から脳内へのアミロイドβの沈着が始まり、60歳頃までに認知症発症の前段階(アミロイドβの沈着により脳細胞のシナプス機能障害を生じ、リン酸化したタウ蛋白により神経障害を生じた結果、脳が萎縮)となり、70~80歳頃になると認知症特有の症状が目立つようになるという経過が示されています。

睡眠薬の種類と特徴

不眠障害の治療には症状や年齢にあった睡眠薬の選択が重要です。

睡眠薬にはいくつかの種類があります。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬

古くからある睡眠薬でリラックス効果が高い薬剤もあるため、不安傾向や緊張傾向が高く考え事をしてしまい寝られないという方に適する薬剤の選択も可能です。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬には作用時間が短いものから長いものまであり、不眠症状のタイプによって薬剤の選択がしやすいという利点があります。

例えば入眠困難(寝つきが悪い)が主体の不眠障害の場合には比較的作用時間が短い睡眠薬を、早朝覚醒が主体の不眠障害の場合には朝まで効果が期待される比較的作用時間の長い睡眠薬を選ぶといった選択が可能です。

一方で依存性や筋肉の弛緩によるふらつきによる転倒リスクなどの副作用に注意が必要です。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、ベンゾジアゼピン系睡眠薬の副作用(依存性やふらつき)を抑える形で改良された睡眠薬です。

作用時間は比較的短めのものが主体ですが、朝まで睡眠を維持させるのに役立つ薬剤もあります。ベンゾジアゼピン系睡眠薬と比べるとリラックス効果は少なくなっています。

また、「閉塞隅角緑内障」の方が使用すると急激に眼圧が上がることがあり、最悪は失明する可能性もあるため注意が必要です。(「開放隅角緑内障」の場合には使用可能です。)

メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体作動薬は依存性やふらつきなどの転倒リスクがなく、高齢者でも使用しやすい睡眠薬のひとつです。ベンゾジアゼピン系睡眠薬や非ベンゾジアゼピン系睡眠薬にみられる夜間せん妄や一過性健忘などの副作用もほとんどありません。

さらには体内時計を安定させる作用もあるため、規則正しい生活習慣・睡眠習慣を心がけながら使用することで自然なタイミングでの入眠がしやすくなるという効果も期待されます。

オレキシン受容体拮抗薬

前述した機序で覚醒を抑えることで、入眠や睡眠の維持に役立ちます。依存性がなく、筋弛緩作用もないためふらつきに伴う転倒リスクの心配もありません。

作用時間が比較的長いため、中途覚醒タイプや高齢者に多い早朝覚醒タイプの不眠症への薬剤の選択肢として有用です。ただし翌朝まで薬剤の効果が残っていると朝起きづらくなったり午前中の眠気の原因となる場合もあるため、適切な用量と内服時刻の設定が必要です。

また特徴的な副作用として悪夢や金縛りという症状がみられることもあります。

睡眠習慣や寝室環境を整える、運動量を増やす、昼夜の生活にメリハリをつける、タバコや夜間のカフェイン摂取を控える、上手に体温管理をする、ストレスを発散する、就寝前にはリラックスを心がけるなど、薬物に頼らない改善策の検討も必要です。

高齢者が睡眠薬を使用する際の注意点

不眠障害は若い方でも発症しますが、疫学的には高齢者で罹患率が増加します。

不眠障害は若い方でも発症しますが、疫学的には高齢者で罹患率が増加します。

高齢者は代謝機能の低下や筋力の低下により、若年者よりも薬の副作用を生じやすいと言われています。

例えば夜間せん妄や一過性健忘、転倒による骨折のリスクといった副作用については特に注意が必要となり、より慎重な睡眠薬の選択管理が求められます。

睡眠薬の種類によっては、用量の上限が若年者と高齢者で異なる薬剤もあります。少量から開始して適した用量をみつけることも重要です。

他疾患の治療のために使用している薬剤との相互作用(飲み合わせ)にも注意が必要です。

服用中の薬がある場合は忘れずに医師に伝えたり、おくすり手帳を持参するようにしましょう。

睡眠薬を使用しないアプローチ

睡眠薬の使用により不眠症状の改善がみられた場合には、漫然と長期間使用するのではなく、症状に応じて睡眠薬の種類を再検討したり減薬を試みることも大切です。生活習慣や睡眠習慣を見直すなど、睡眠薬以外のアプローチを取り入れることも不眠症状の改善や睡眠薬の減薬につながります。

睡眠薬を用いない不眠症治療として「認知行動療法」は高い効果を得ており、国外では不眠症治療の第一選択とされています。認知行動療法とは不適切な生活習慣や睡眠習慣を改善したり、症状への理解や考え方を見つめ直すことで不眠症状の改善を目指す治療方法で睡眠薬を使用しません。睡眠薬のみを用いた治療と比較し、認知行動療法は不眠症の再発を防ぐ効果にも優れています。

日本では不眠症のための認知行動療法は保険適応されておらず、またその治療を受けられる医療機関も全国的にも限定されています。

このため、現実的には睡眠外来などで不眠症のための認知行動療法のエッセンスを活かすことのできる睡眠専門医(日本睡眠学会総合睡眠専門医など)と相談しながら、睡眠薬の使用と生活習慣・睡眠習慣の改善の両方を行うことが望まれます。

まとめ

この記事では、睡眠と睡眠薬、認知症の関係性について解説しました。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬の長期間の常用によって認知症のリスクを高めてしまう可能性があるとされていますが、実のところ睡眠薬と認知症の因果関係に関しては証明されていません。

比較的新しいタイプの睡眠薬「オレキシン受容体拮抗薬」のひとつであるスボレキサントには認知症の予防効果が期待されています。

一方で、不眠障害による睡眠不足を放置することも認知症のリスクになり得ます。

不眠症状がある場合には睡眠薬を使用して十分な睡眠を確保し心身の健康を維持するメリットと睡眠薬の使用に伴うデメリットのバランスを見極めることが大切といえるでしょう。

監修者情報

医師

柳原 万里子(やなぎはらまりこ)

所属・資格等

眠りと咳のクリニック虎ノ門 院長

経歴

医学博士。日本睡眠学会総合専門医・指導医。日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医。2022年11月に「眠りと咳のクリニック虎ノ門」を開院。皆さまの睡眠と健康寿命を守る、をモットーに女性ならではの丁寧な視点で多岐にわたる睡眠障害の診療と臨床研究、啓蒙活動を行う。睡眠健康推進機構学校訪問型睡眠講座・出張睡眠市民講座事業登録講師。

著書に「臨床医のための疾病と自動車運転(三輪書店2018年)」「診断と治療のABC 睡眠時無呼吸症候群(最新医学社2017年)」など。